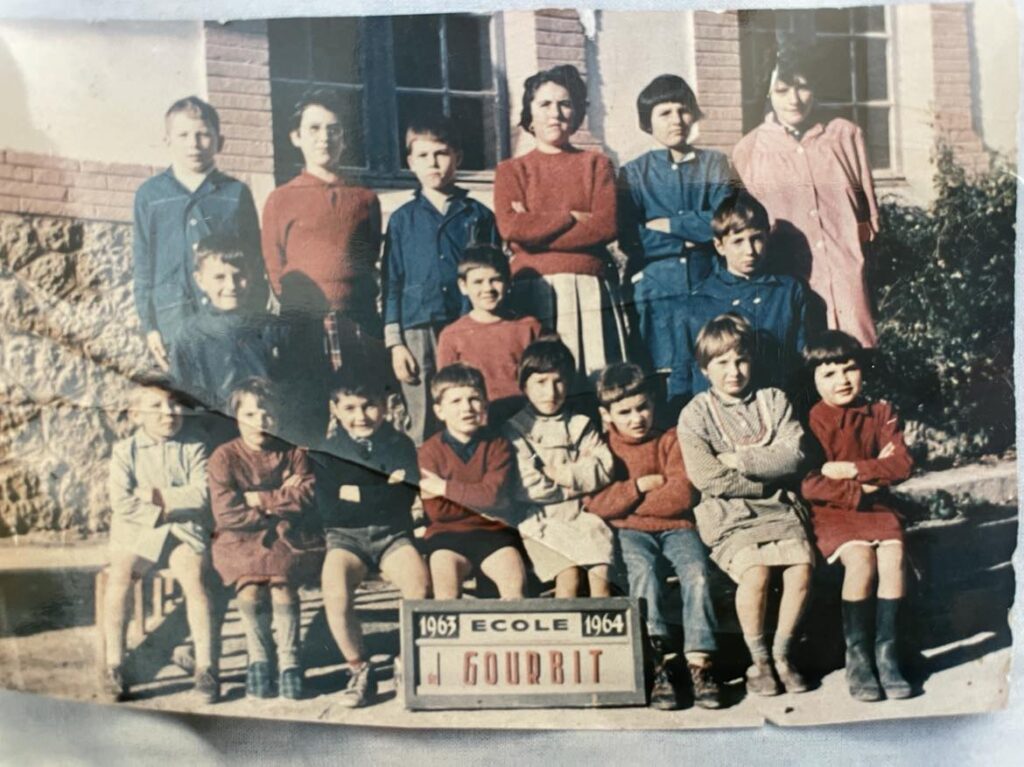

Paulette Laguerre

Je vais vous raconter une histoire arrivée à une famille du village partie couper du foin, nous l’appellerons :

La Légende de l’Ane

Un cop ! èro d’autris cops (autrefois dans l’ancien temps)

Oui c’est toujours ainsi que l’on commence une histoire chez nous.

Nous étions en juillet, le père Auguste Rouzaud un vieux du pays, au visage ridé par les ans, le dos voûté, sortit un soir, sur le pas de sa porte, il huma longuement l’air et dit :

— Les mouches sont mauvaises, demain les enfants vous monterez à l’herbe dans les près de Labiour, avant qu’ça mouille.

« Faire du bon foin » était une science que les vieux du pays avaient acquise de pères en fils. Il faut savoir sentir le fond de l’air, ramasser une poignée d’herbe et la casser pour mesurer son humidité. Rien n’est plus difficile que le foin, et notamment de trouver le bon compromis de séchage entre la tige toujours trop verte et la feuille qu’il faut garder pour lui donner de l’appétence. Cela requiert du paysan expérience et compétence s’il ne veut pas rendre malade ses bêtes durant l’hiver ou se retrouver démuni de fourrage. A ce propos on pourra rappeler le sens de cette locution populaire : « quand il n’y plus de foin dans les râteliers, plus d’argent dans le ménage.” L’orage qui tombe sur les foins non rentrés et qui fait perdre la feuille, donc la richesse du fourrage, reste toujours craint.»

Quand le père parlait, on ne discutait pas. Les grands près de Labiour se trouvaient très haut dans la montagne, prés du col de Lapège, à deux bonnes lieues du village. Le lendemain matin, aux premières lueurs de l’aube, les cinq fils du père Rouzaud, de grands gaillards, du village de Gourbit montèrent dailhabon (fauchaient) à Labiour. Là se trouvait une série de grands prés appartenant à plusieurs propriétaires. Les gars étaient tout joyeux, ils parlaient de fêtes et des filles bonnes à marier.

Sans perdre de temps, les gars se mirent au travail n’économisant pas leur peine, ils fauchaient les longues herbes, que le soleil du début de l’été avait séchées et dorées. Ils se réjouissaient, la moisson serait bonne cette année, si l’orage la leur laissait rentrer à temps.

La journée fut longue et pénible. Les garçons, tombèrent la chemise, tant ils étaient en sueur, les taons (mouches) excités par le temps orageux leur suçaient le sang.

Lorsque le soleil, arriva au niveau de l’horizon, ils posèrent leur faux, et ratissèrent en formant des mouloudous, de gros tas pour préserver l’herbe de l’humidité de la nuit. Ils montèrent à la source du col s’asperger d’eau fraîche et en boire de longues goulées de vin du pays à leur gourde.

Leur tâche journalière terminée, les cinq frères n’attendirent pas que l’Angélus sonne pour regagner le village. En-bas les attendaient : une bonne soupe aux choux avec un petit bout de coustèlou, une tranche de pain gris à base de farine de seigle et d’avoine et un morceau de pugnache. Ensuite, ils regagneraient leur paillasse de feuilles de maïs pour un sommeil bien mérité. Demain serait un autre jour de labeur, ils remonteraient charger sur leur dos le foin pour le descendre au village.

Leurs sabots raclant un peu le sol, les bras douloureux, la chemise collée à la peau, cahin-caha, ils entamèrent la descente du chemin du col. Leurs jambes se faisaient de plus en plus lourdes, les brûlures du soleil cuisaient leur peau. Le village était encore loin.

Les frères Rouzaud venaient de franchir le pont « d’ei Chargelats » en bas de la Baignère, soudain ils entendirent un léger bruit de branchages. Et là surprise ! Juste à quelques pas d’eux, ils aperçurent, sur le bord du chemin un âne non entravé. Ils ne reconnurent en cette bête, aucun âne du village, d’où venait-il ? à qui pouvait-il appartenir ?

La bête ne semblait pas décidée à partir, il les regardait de ses yeux noirs. Les garçons ne faisaient pas un geste, pour ne pas l’apeurer. Alphonse l’aîné lui parla :

— Tout doux, moun boun asé (Tout doux mon bon âne), tout doux, répétait-il en avançant

L’âne se laissa facilement approcher, il les regardait et semblait sourire, il retroussait ses babines et à la stupéfaction des frères, l’âne parla en patois :

— Qu’estz pla arassats – (vous êtes bien fatigués)

Puis il leur proposa :

— Bous baoua pourta – (je vais vous porter.)

Devant leur stupéfaction ; il insista :

— Pujats su l’miou esquèno – (monter sur mon dos.)

Les frères se regardèrent bien un peu étonnés de cette proposition. Le dos de l’âne n’était pas assez long pour tous les cinq. Mais l’aîné se décida à monter, ses jambes le faisaient tellement souffrir. Une fois assis, il restait une place, le plus jeune monta à son tour. Puis le troisième, mais celui-ci touchait déjà la queue. Les deux autres s’apprêtaient à reprendre leur chemin, quand ils virent le dos de l’âne s’allonger, s’allonger à vue d’œil. Tout heureux ils grimpèrent à leur tour.

Et hop ! l’asé s’enn ba cap a bay ! l’âne s’en va à toute vitesse vers le bas en direction du village. Les garçons sont étonnés qu’avec une telle charge sur son dos, l’âne va a fum (à toute vitesse). Qu’elle force ! ils n’en revenaient pas. Ils se cramponnaient les uns aux autres, puis inquiets ils s’interrogeaient comment allaient-ils l’arrêter avant le goutas du Moulin. Car au bout du chemin, il y avait un moulin à eau, Pour faire tourner les meules, le goutas était une sorte de grand bassin dans lequel le meunier détournait le ruisseau «le Riou» pour faire tourner les meules.

Ils venaient de passer devant le pujal, une petite montagne surmontée de Jésus supplicié. Comme tous les soirs en passant devant, les frères firent leur signe de croix.

Malheur ! De malheur l’âne fait une de ces ruades, si forte que le fer de son sabot d’une patte arrière s’enfonça dans la pierre du chemin. Les cinq frères tombèrent sur le « tioul » les fesses. Aussitôt un nuage de soufre nauséabond les enveloppa et quand il fut dissipé, ils virent horrifiés le poil de l’âne devenir couleur de feu, ses yeux flamboyants sortirent de leurs orbites, deux cornes apparurent entre ses oreilles. Dégoulinant de bave, il disparu au grand galop droit devant lui. Il passa la place comme une flèche, et fini sa course dans un grand plouf dans le goutas. Les garçons réalisaient avoir agi avec beaucoup de légèreté. Ils venaient d’échapper à une mort certaine, le Diable était venu pour leur voler leurs âmes.

Depuis, on l’a plus jamais revu ! Quoique, certaines personnes disent l’avoir entendu braire certains soirs de Lune Noire. D’autres disent que si l’on tend l’oreille certaines nuits, on distingue comme des plaintes douloureuses d’enfants emportés au fond du goutas.

Les gourbitois ont retenu la leçon Pour savoir si c’est le Diable qui vient les tenter, il n’existe que deux sortes de remèdes :

» l’aiguô santô ou lé signô dé croutz » (l’eau bénite ou le signe de croix). Car pour tromper les braves gens, le Diable peut prendre diverses formes comme celle d’un bouc, d’un corbeau…

Et cric et crac et ma légende de l’âne est terminée